2年程前に書いたこちらの記事

国の借金?のミカタ〜あなたが貸し主です

twitterを眺めると未だに国債発行は国民の借金で、将来世代へのツケになると信じ込んでいる人達が多いですね。

個人向け国債で考えると

もっと単純で感覚的に理解できる話をしましょう。

それは個人向け国債です。買い方は財務省が教えてくれてます。

もし国債が国民の借金であるなら「個人向け国債」とは何でしょう?国民が国民の借金を買う???おかしいですよね、貸主と借主の両方が国民になってしまいます。更に言えば購入した国債の代金、国民に払いましたか?

あなたは銀行からお金を借りたら金利を払いませんか?あなたが国債を買って金利を払うのは誰ですか?自分で自分に払うんですか?違いますよね、政府が金利を払いませんか?つまり借主は「政府」で貸主は「国民」です。これが理解できれば「国民一人当たり800万円以上の借金」などという話がどれだけいい加減な話か分かるはずです。

もう一つの話

もう一つ勘違いする方が多いのが「国債は借金だから将来世代へのツケになる」という話。これ、ハッキリ言って「口裂け女」レベルの都市伝説みたいな妄言です。

今、自分達の周りを見渡して下さい。道路や鉄道、橋、港湾、上下水道、学校、病院、図書館、美術館、電線、ガードレール、医療システム、行政サービスetc挙げたらキリがないですが、多くは過去の世代が国債を発行し政府支出によって造られたものです。私達は日々その恩恵を受けているのです。これってツケですか?

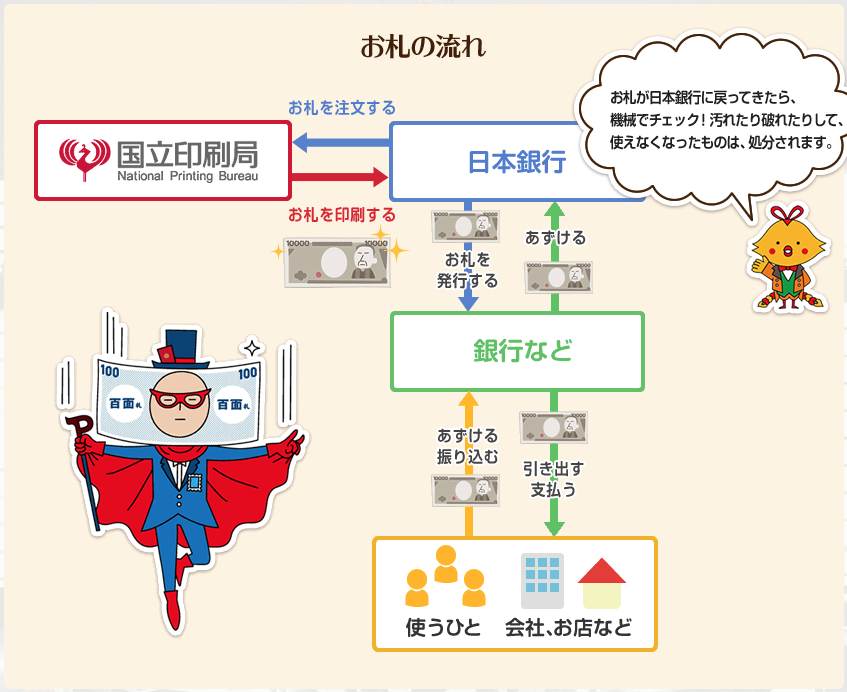

「恩恵は受けているが、政府の借金を返すには増税して国民が払わないといけないからツケだ」そんな風に考える人も多いですよね。これって本当でしょうか?例えば貴方の右手に1万円札が有ります。これを税金として政府に支払ったとイメージしてみましょう。そもそもこの1万円札はどこから来たのでしょう?貴方が印刷した?それ、犯罪です。実際は国立印刷局が日銀の発注を受けて印刷しています。日銀はその印刷された1万円札を1万円で買うのでしょうか・・・そんなわけ有りません・・・原価は24円です。つまりこの24円の紙切れに「政府の信用」を付加し市中銀行へ出す際に初めて1万円の価値が生まれるのです。この際の差額は日銀にとって利益となりますが、日銀の最終的な余剰利益は国庫(つまり政府)に納付されます。そんな紙幣が貴方の手元に届く仕組みは・・・

勘の良い方なら気付いたでしょうが、政府が発行した国債を日銀が市中銀行から買い取った場合「政府は日銀に借金をしている」状態ですよね。では日銀にその借金を返す事にどんな意味があるのでしょう・・・

分かり易い様に諸経費・利息類無視で考えてみましょう。また実際は日銀当座預金上でのデータの上書きなのですが、可視化する為に全て1万円札で置き換えます。

[政府0、日銀0、市中銀行1万円 ]

1.印刷局が日銀に1万円札納品

[ 政府0、日銀1万円札、市中銀行1万円 ]

2.日銀は市中銀行に紙幣を発行(原価24円を無視すると1万円の利益)

[ 政府0、日銀1万円 (利益1万円)、市中銀行1万円札 ]

3.市中銀行はその1万円札で政府から国債を購入

[ 政府 1万円札、日銀1万円(利益1万円)、市中銀行 国債1万円 ]

4.政府は1万円分の公共工事をする

[ 政府0、日銀1万円(利益1万円)、市中銀行 国債1万円、民間 1万円札 ]

5.その国債を日銀が購入

[ 政府0、日銀 国債1万円(利益1万円)、市中銀行1万円、民間 1万円札 ]

5.政府が国債を買い取る(償還)

[ 政府 0、日銀0、市中銀行1万円、民間 1万円札 ]

※日銀の余剰利益は国庫(政府)に戻るので結果として国債と相殺され、民間に1万円が供給された。

政府が通貨発行をし、民間の力を活用して国富を築く。その結果紙幣の流通が実現される。極めて一般的なプロセスです。「円が増えれば円の価値が下がる」という人達もいますが、これには条件が付きます。「市中に流通すれば」そうなりますが、例えば日銀が保有する国債を償還する為に通貨を発行したとすれば、その分の通貨は流通に乗るでしょうか?国債と共に相殺されれば帳簿から消えます。

税金はこの市場に出回った1万円札を、政府が回収する行為です。もし市場に出回りすぎているのなら円の価値は下がり、インフレとなっているはずですが現実はほぼデフレです。また個人消費も伸びていないわけですから、格差が拡大し現実のお金の流通量は足りていないのは明らかで、淀んだ水溜まりが大きくなっているだけなのです。水の量を増減させる事は市中銀行にも可能ですが、その容器のサイズを大きくできるのは政府だけなのです。

ネオリベ以下

現政権はコロナ禍においても「国民の生命財産」よりも「財政規律や企業利益」を優先しています。それだけでもみっともないネオリベですが、このドサクサで憲法改正やマイナンバーによる国民監視社会の実現を狙っています。ネオリベ以下ですよ。